Олег Хлевнюк: "Гитлер очень помог исторической легитимизации Сталина"

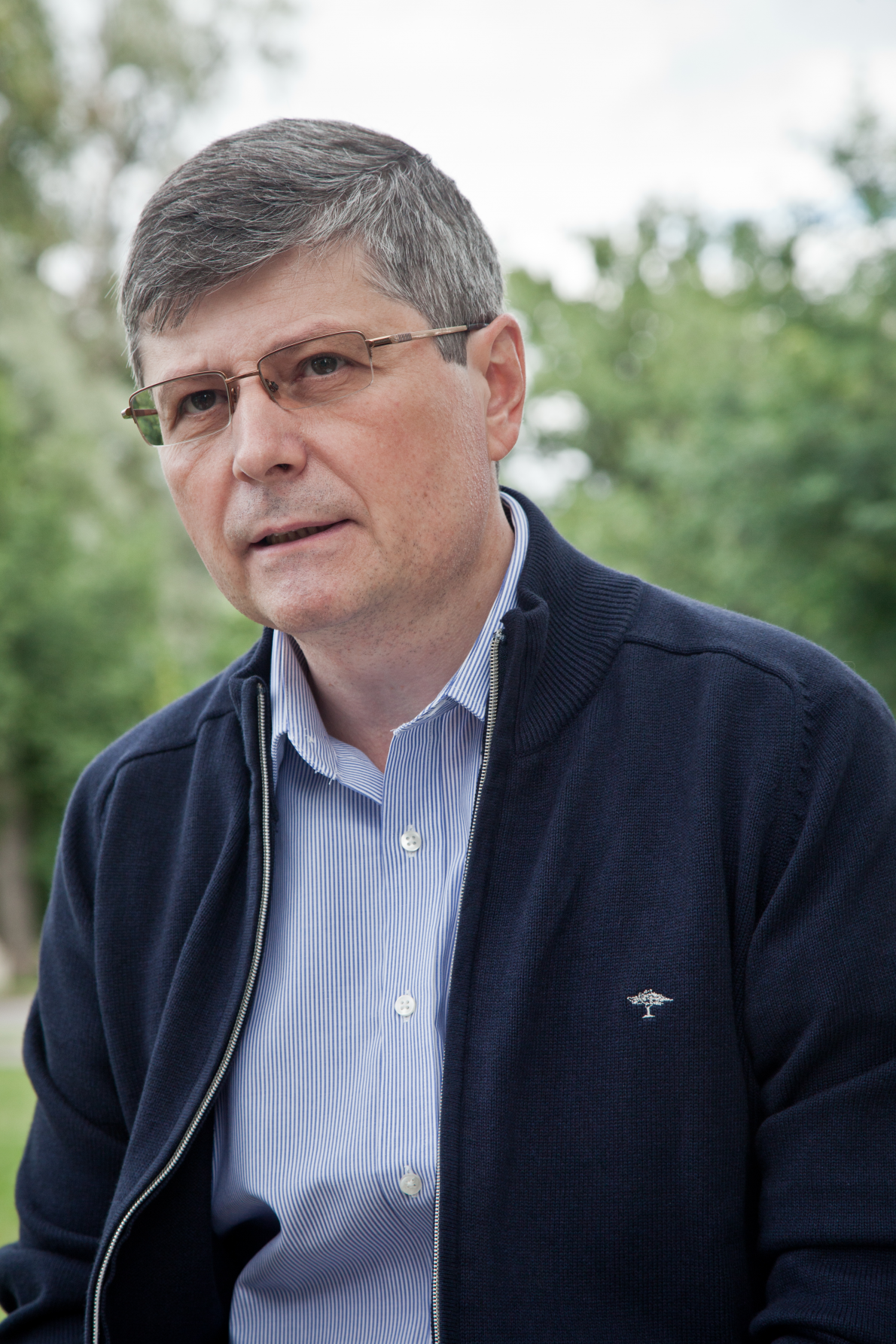

15 августа в летней читальне на ВДНХ Олег Хлевнюк про большом скоплении слушателей прочитал лекцию под названием "Биографии советских вождей. Миф и реальность". После выступления автор книги "Сталин. Жизнь одного вождя" поговорил с Даниилом Адамовым о доступности советских архивов, провальном начале войны, неслучившейся десталинизации и многом другом. Фотографии Владимира Яроцкого.

— Олег Витальевич, книгу "Сталин. Жизнь одного вождя" вы писали пять лет, сталинскую эпоху изучаете еще дольше. Менялось ли ваше личное отношение к Сталину на протяжении этого времени?

— Можно сказать, что я пришел с "неправильной стороны" к биографии Сталина. Я начинал заниматься историей этого периода как историей институтов. То есть меньше интересовали личности, а больше–политика, экономика. И, конечно, в начале у меня не было никакого предубеждения ни против Сталина, ни против кого бы то ни было другого. Первая книга, написанная мной именно о личности, была об Орджоникидзе. Он заинтересовал меня как руководитель советской промышленности, и у меня были даже к нему какие-то симпатии. Он достаточно незаурядная личность, хотя и жесткий человек, из сталинской когорты.

Но мое отношение к этому периоду и самому Сталину менялось по мере того, как появлялись новые материалы, и я получал возможность с ними знакомиться. То есть когда удавалось увидеть уже более полную картину. Конечно, историк имеет ко всему личное и эмоциональное отношение. Но все-таки, настоящий историк должен уметь отстраняться. Поэтому когда мы говорим об отношении, неважно к кому из исторических личностей, то необходимо учитывать, прежде всего, понимание времени и эпохи. И именно это очень сильно менялось, потому что я, также как и все историки советского периода, начинал с очень низкого уровня знаний о сталинском периоде. Архивы были наглухо закрыты. Когда я вступал в профессию и учился аспирантуре, время было очень неблагоприятное для занятий историей.

А потом моему поколению очень повезло – открыли архивы. И тут на нас вылилось такое количество новых документов, что было бы очень странно, если бы ничего не изменилось.

— Известно, что архивы советского периода, и сталинского в том числе, доступны совсем не полностью. Сколько еще важной и необходимой информации может быть закрыто?

— Если рассуждать чисто математически, то открыто во много раз больше, чем закрыто. Что касается качества документов, то многие важные документы до сих пор недоступны.

— А что, например?

— Мы, к сожалению, не имеем доступа к документам спецслужб. Документы ФСБ находятся на ведомственном хранении. Предположим, такой важный источник как разного рода информационные материалы органов госбезопасности (донесения о том, что люди думают, о чем говорят) есть у нас по 1920-м и началу 30-х годов, но дальше все закрыто. Поэтому мы имеем только одну "сторону": воспоминания очевидцев, дневники, письма. А неплохо было бы узнать, как государство в лице своих органов видело то, что происходило в стране.

Или, например, еще не в полной мере открыто используется Архив Президента Российской Федерации. Это на самом деле архив политбюро, но при Горбачеве он был переведен в статус президентского. Многое доступно: протоколы заседаний, стенограммы, но свидетельства о том, как принимались решения, находятся в этом архиве, и они нам не полностью доступны. Правда, в последнее время начался важный процесс перемещения документов этого архива в открытые архивы. Будем надеяться на лучшее.

Есть такая тенденция, что чем ближе к нашему времени, тем больше засекречены документы. То есть если сталинский период мы можем более-менее изучать на основании архивов, то уже период брежневский – очень трудно.

— С чем это связано?

— Есть некие сроки секретности, которые определены, например, в 30 лет. Однако связано это, видимо, с тем, что те люди, которые принимают решения о рассекречивании, считают, что еще не пришло время.

Еще один пример – архивы МВД. Они были бы ценны при изучении состояния уголовной преступности. Ведь существует такое представление, что при Сталине не было никакой коррупции, все честно и прекрасно. Документы показывают, что это не так: были и свои миллионеры, и чиновники, которые брали взятки. Масштабы другие, но и страна была беднее.

В любом случае, это нужно хотя бы для того, чтобы разобраться, как работала экономика. Есть, например, распределение ресурсов через Госплан, а есть – черный рынок. А как последний изучать? Только на основании документов карательных органов, которые выявляют эти злоупотребления.

Но я хочу подчеркнуть, что тех документов, которые доступны сегодня, настолько много, что мы просто не успеваем их освоить. Да, есть такие темы, где нужны только 10 документов и все важные. И они закрыты, соответственно, этой темой не занимаешься. Но если говорить в целом об истории советского периода, то у нас такое огромное количество документов, что мы вполне можем качественно этот период изучать. Тут уже встает проблема профессионализма.

— Сегодня информация о сталинских репрессиях доступна для каждого: написаны книги, опубликованы документы. Все это не так сложно найти. И даже "историки" просталинские признают многие цифры. Однако если взглянуть на социологические опросы, то огромное количества людей в нашей стране положительно оценивают роль Сталина в истории страны. Может быть, там и "накручивают" голоса, но не все же.

— Во-первых, вы правильно говорите об опросах. Как их проводят, по какой методике, как такие проценты получаются, я не знаю. Но действительно, достаточно большое количество людей мыслят именно в таком ключе.

Рассуждения обычного человека (не вкладываю в это определение ничего отрицательного), который не занимается профессионально историей,формируются скорей не на основании знаний, а впечатлений. Услышал что-то в семье, или по телевизору в фильме, например. Вот я смотрел одну серию сериала про Любовь Орлову: там такой милый Сталин, милая эпоха, ВДНХ… То есть, прежде всего, отсутствие знаний об эпохе и Сталине.

И вы напрасно думаете, что многие знают о терроре, голоде. Что-то слышали, но ни цифр, ни как это происходило, ни в какой степени Сталин был к этому причастен, они не знают.

Кроме того, историческое сознание очень конкретное, оно привязано к сегодняшнему дню. И откликается не на то, что было в прошлом, а на то, что происходит сейчас. Встране есть немало сложностей: высокий уровень коррупции, много людей живет плохо, есть ощущение социальной несправедливости и незащищенности, недоверие к судам, полиции и так далее. В общем, возникает массовая неудовлетворенность сегодняшней ситуацией. Можно ли ее реализовать просто критикуя то, что происходит сейчас? Да, и это делается. Но еще один важный способ – противопоставление некоего идеального "золотого" века сегодняшней ситуации. Тот Сталин, которого поддерживают сейчас очень многие, выдуманный, нереальный. Такого Сталина на самом деле не существовало. Это Сталин, который не причастен к репрессиям, при котором не было голода, коррупции, но зато очень жестко боролись с угнетающими народ чиновниками. Это человек, который был народным вождем, выиграл войну и при котором нас все боялись.

— Откуда эта любовь к этому "нас все боялись"? Наш национальный характер?

— Это национальный характер очень многих государств, особенно тех, которые проходят через стадию создания и распада больших империй. Конечно, бельгийцу или голландцу такое даже не придет в голову, у него другие критерии.

— Как вы считаете, почему при Хрущеве после XX съезда партии не было сделано чего-то большего в плане десталинизации, какого-то подобия Нюрнбергского процесса?

— Это было невозможно. Как ни парадоксально это звучит, но Гитлер очень помог исторической легитимизации Сталина. Ведь Сталин был победителем, воевал вместе с демократическими странами. Конечно, победа была бы в любом случае, все утверждения о том, что без Сталина мы бы не победили, нуждаются, по крайней мере, в каких-то более осмысленных доказательствах. Но если бы не было войны, то отношения к Сталину было бы совсем другое.

В общем, что такой судебный процесс означал для Хрущева? Это пересмотр итогов Второй мировой войны. Плюс, если Сталин был преступником, которого нужно судить, то партия должна сдавать власть и уходить. Ведь получается, что это преступная партия. В Нюрнбергском процессе судили не только людей, но и систему: нацистскую партию, Гестапо и так далее.

— А в 90-е годы можно было подобное сделать?

— Ельцин попытался осудить компартию через Конституционный суд. Но это политика. Что же касается, формирования нового исторического массового сознания, но мы в 90-е годы не очень преуспели. Было такое огульное осуждение всего и вся, часто не профессиональное и топорное. И в итоге это, наряду с другими факторами, конечно, скомпрометировало саму идею десталинизации.

В общем, 90-е годы показали, что историческая память – дело чувствительное и способное разделять общество. Победителей в войне на этом поле не будет. Поэтому я не думаю, что и сейчас полезны какие-то сильнодействующие средства в виде судов и т.д. Нужно работать, писать, показывать, доказывать, надо дать шанс всем сторонам. И не надо давать особые привилегии, которые сегодня имеют сталинисты. Главным образом, на телевидении или через поддержку издания апологетической псевдонаучной литературы.

Хотя бы постепенно мы должны перейти к цивилизованным методам изучения и осознания нашего прошлого, взаимодействию разных точек зрения.

— В последние годы в России все больше появляется "неосталинистов" среди 20-летних. К тому же взгляды у них довольно радикальные. Когда подобное сойдет на нет? В будущем они просто превратятся в какую-то небольшую маргинальную организацию?

— На этот вопрос сложно ответить. Но тенденция будет именно такой. Массовые настроения очень изменчивы и переменчивы. Очень много будет зависеть от того, как будет развиваться наша страна. Насколько мы будет становиться демократичнее. Как бы это слово не ругали, но другого пути у нас нет.

Может быть, это иллюзии, но я надеюсь, что кое-что могут сделать и историки. Рассказывая, объясняя, преподавая, готовя нормальную профессиональную смену. Повторюсь, массовые настроения часто меняются,словно выключателем щелкнули. Я прекрасно помню горбачевское время и миллионные митинги, которые выходили в поддержку Ельцина. Прошло не так много времени по историческим понятиям. Нужно ли говорить о том, как многие наши сограждане воспринимают Ельцина сегодня? Или еще пример: начало Первой мировой войны. Тогдашнее ликование и поддержка власти были беспрецедентными. Прошло четыре года, и тот же самый народ более чем спокойно воспринял расстрел царя. Многие поддержали большевиков. А потом опять все повторилось с коммунистической властью.

В общем, в истории герои легко становятся антигероями, и наоборот.

Другое дело, что такие постоянные метания свидетельствуют о незрелости общественного сознания. Вот и сегодня оно ищет себе исторических кумиров среди диктаторов. И мне кажется, еще одной важной задачей просвещения является возможность делать эти "переходы" более плавными и разумными. Чтобы люди сначала включали голову, а потом выплескивали эмоции. Ведь у нас образованное общество, до сих пор высокая социальная ценность образования. Выпускается много сильных книг, все больше людей, которые владеют иностранными языками и могут читать непереведенную литературу. И мы имеем все предпосылки, чтобы наше историческое сознание становилось более цивилизованным. Да, часто говорят, что просветительские проекты утопичные… Но ничего другого я предложить не могу. Читайте, смотрите, думайте, вот и все.

— Если перейти к личности Сталина, то его можно назвать продуктом своей эпохи? С чем вы связываете с ранних лет его жестокость? Уже в 1918 году он подписывал приговоры на расстрел…

— Есть давний спор о том, насколько у Сталина было тяжелое детство. И из-за этого якобы он стал таким "моральным дегенератом". Я так не считаю. У него было обычное детство, не слишком благополучное, но ничего катастрофического.

Вы попробуйте задать себе вопрос – какой я? Не так легко ответить. А уж про другого человека и только на основании документов… Конечно, на формирование Сталина повлияла эпоха: революционное время, всеобщее ожесточение. Таких как он было много. Плюс личные качества. Есть даже мнение, что Сталин был сумасшедший. Я очень осторожно ко всему этому отношусь, но фиксирую случаи, когда люди, окружавшие Сталина, замечали за ним что-то не вполне адекватное. Даже Молотов говорил, что имея такую власть и находясь на такой высоте, оставаться нормальным было очень трудно.

В последние годы и так было понятно, что у Сталина были проблемы со здоровьем. Он ведь умер от инсульта. И врач Александр Мясников, который был у постели Сталина в последние дни и делал потом вскрытие, замечал, что такие заболевания сказываются на людях, усугубляют их отрицательные качества.

Повторюсь, все в комплексе повлияло на формирование Сталина. Эпоха была очень жестокая, как назвал ее историк Эрик Хобсбаум, – эпоха крайностей. Да и к тому же Сталин был революционер. А значит это человек, который лишает себя определенных корней, привязанностей, вступает в "секту", часто испытывает жизненные сложности (ссылка, тюрьма). И из-за этого смещаются моральные критерии, человек ожесточается.

И теперь мы возвращаемся к самому существенному вопросу. С человеком может произойти все что угодно, он может, в конце концов, стать сумасшедшим. Но система не имеет право быть зацикленной на одном человеке, иначе под удар попадают миллионы. Проблема сталинизма заключается в том, что это была система, которая позволяла диктатору делать все, что он хочет. Это, как мне кажется, главный урок.

— То есть в какой-то момент люди из окружения Сталине просто не доглядели?

— В том числе и это. Передрались между собой, как это часто бывает. А некоторые не представляли, что такое может быть. Они вместе уничтожали врагов, но что среди них появится какой-то диктатор и начнет их самих уничтожать – в это они не верили. Хотя опыт других революций, в том числе французской, должен был быть ими учтен.

— Исходя из этого, можно сказать, что единоличная власть Сталина стала "залогом" такого провального начала войны?

— Да, можно. К важнейшим военным и внешнеполитическим проблемам он вообще никого не подпускал. Политбюро даже не рассматривало вопрос о заключение пакта Молотова и Риббентропа. Было просто поставлено перед фактом. Все решения военно-политического, стратегического характера, разведывательные данные – Сталин все держал в руках. Он один принимал решение. К тому же убрал старых военачальников. Можно спорить, были ли они лучше или хуже, но эти люди прошли "школу" и имели определенную самостоятельность взглядов. А Сталин назначил молодых людей. Да, многие из них затем оказались хорошими военачальниками. Но для того, чтобы они ими стали, должно было пройти какое-то время. И должен был измениться сам Сталин, который во время войны в большей степени делегировал власть, другим.

— Поэт и фронтовик Давид Самойлов в одной из своих книг писал, что "в первые дни войны во главе государства оказался трусливый деспот". И по вашей книге можно сделать вывод, что Сталин находился в растерянности в самом начале войны.

— Я бы не сказал, что Сталин испугался. Он был жестоким, даже деструктивным лидером, но назвать его трусом я бы не смог. Ни в молодости, ни потом он таковым не был. У меня в книжке есть упоминание о знаменитом случае, что когда к нему на дачу 30 июня 1941 года приехали его соратники. Сталин якобы испугался и думал, что они пришли его арестовывать. В эту легенду я не верю. Тем более в оригинальных мемуарах Микояна такого нет, это позже его сын вписал. Хотя, конечно,Сталин был в целом в начале войны не в лучшем состоянии, потому что все было не так, как он предполагал.

— В чем все-таки причина такого начала войны? Переоценка Сталиным возможностей, недооценка врага?

— Все вместе. С моей точки зрения, Гитлера и германскую мощь он оценивал вполне адекватно. Именно поэтому Сталин не хотел этой войны. И цель была оттягивать ее как можно дальше. Он прекрасно понимал, что Красная армия слаба. Можно было построить 20 тысяч танков, но ими кто-то должен управлять. А у нас таких людей было недостаточно. Армия формировалась на ходу, кадры не были подготовлены, и Сталин это понимал. И он был почти уверен, что Гитлер по всем расчетам не должен напасть, потому что для него самоубийственно воевать на два фронта.

Как и все диктаторы, которые не слушают никого вокруг, Сталин ошибся. Гитлера он мерил по рациональным меркам, а тот был одним из крупнейших политических авантюристов 20 века. Тем более что этот авантюризм долгое время ему сходил с рук. Обладая минимальной военной силой, он проворачивал в Европе такие операции, что более сильные страны отступали.

Рядом со Сталиным должны были быть люди, которые не боялись бы сказать, что от Гитлера можно ожидать чего угодно. И еще важнее – Сталин должен был выслушивать и учитывать разные мнения. В общем, опять мы упираемся в проблему неэффективности диктатуры как системы.

— Сталин ведь во время войны во многом "развернулся" к народу, обратился к русскому патриотизму. Можно сказать, что затем он отомстил людям, объявив, например, предателями тех, кто попал в плен? Есть такое мнение, что после Победы люди ожидали некоего, что ли, улучшения жизни в стране, что режим "ослабит хватку".

— Если говорить откровенно, то ничего особенного Сталин и не обещал. Что он тогда сделал – этов основном примирился с церковью, верующими. И больше их потом не преследовал в тех масштабах, как раньше. Он обещал, например, что распустит колхозы? Нет. Но крестьяне верили в это, поскольку ненавидели колхозы. Такую войну выиграли, "должен нам волю дать царь-батюшка", как говорится.

Интеллигенции тоже ничего не обещали. Она сама себе все придумала, во многом потому, что в войну были демократические союзники, были какие-то надежды. Большие надежды всегда возникают после великих потрясений, но, как правило, никогда не реализуются. Было два выхода: либо преобразовывать эту систему и делать ее менее террористической (превратить в то, что возникло после смерти Сталина), либо сохранить прежнюю политику. И Сталин выбрал второе, продолжив делать то, что делал до начала войны. Поэтому сказать, что Сталин как-то специально мстил, нельзя. Тем более, логика у него была вполне очевидной: зачем распускать колхозы или прекращать репрессии, если они позволили войну выиграть.

— Это можно назвать просто эксплуатацией Победы.

— Конечно. Строго говоря, Победа была главным, если не единственным оправданием правления Сталина. Он был лидером страны, при этом до 1941 года являлся генеральным секретарем ЦК партии (в которой состояло несколько миллионов человек). То есть в лучшем случае он представлял несколько миллионов населения. Затем он стал председателем правительства, которое тоже не избирается народным голосованием. Как и любой диктатор, он имел революционную легитимность, а она очень шаткая. Вотум народного доверия Сталин не получал, а войну можно считать заменителем этого вотума. Она позволила ему думать и говорить, что он вождь победоносной страны. Это очень важный элемент легитимизации.

— Как вы считаете, в какой момент у Сталина возникло желание единоличной власти?

— Как и любой политик, он был нацелен на продвижение вперед. Но в какой момент он решил, что будет единоличным диктатором… Думаю, что после смерти Ленина. Он решил, что будет драка и борьба, и в ней надо взять в свои руки как можно больше власти.

— Это было сугубо карьерное желание, если можно так выразиться, или без чего-то мессианского не обошлось?

— Последнее нельзя исключать. Любой диктатор находит оправдания в чем-то высшем. "Если я этого не сделаю – страна погибнет". Гитлер считал, что его прислало провидение, поэтому он действовал так, как действовал, по наитию. И любой современный диктатор найдет для себя тысячу оправданий. Иначе трудно жить. Ведь происходит такая моральная ошибка, когда тебе приходится принимать ужасные решения, и если ты не веришь, что это "послано сверху", то трудно с этим совладать.

— Странно рассуждать в сослагательно наклонении, но все же – если бы не было Сталина, то страна пошла бы по другому пути?

— Всегда бы был другой путь. Некоторые базовые элементы, конечно, остались бы. Любой правитель проводил бы индустриализацию, перевооружение страны. Но есть разные методы. Я придерживаюсь мнения, что сталинская система была избыточно террористической.

Каким образом уничтожение миллионов людей способствовал проведение индустриализации и прогрессу страны? Никаким образом. Второй вопрос: если бы не было Сталина, были бы это массовое уничтожение? Однозначный ответ – нет, потому что они осуществлялись исключительно на основании приказов Сталина. Вот и делаем вывод – излишняя репрессивность сталинской политики скорее тормозила развитие страны, чем способствовала ему.

— Варлам Шаламов писал, что "любой расстрел 37-го может быть повторен". Как вы считаете, насколько легко государству перейти к репрессиям, насколько эта грань тонка?

— Как говорят, дурное дело не хитрое. Государство так устроено, что проще всего оно решает именно репрессивные задачи и гораздо сложнее ему даются цели созидательные. Все дело в системе. Где-то есть государства, которые ограничиваются обществом, законом, и чиновнику даже в голову не придет какие-то вещи делать. А есть государства, чувствующие себя бесконтрольно. Соответственно меняется и природа самого государства, его приоритеты.

Что касается повторения 1937-го, то с июля 1937-го года по ноябрь 1938-го только по официальным данным было расстреляно порядка 700 тысяч человек. Именно расстреляно! Вы можете себе представить такую ситуацию в стране? Я не могу.

— А тогда люди могли себе представить такую ситуацию?

— Могли, может быть не совсем такую, но что-то в этом роде. К этому шли постепенно. Сначала была гражданская война, затем коллективизация, в ходе которой были десятки тысяч расстреляны, несколько миллионов сосланы. Потом был голод, после убийства Кирова начались аресты и чистки. И 37-й год стал просто пиком, к нему двигались. Хотя конечно такой степени ожесточения государства и тогда не ожидали.

В общем, в вопросе повторения истории я оптимист. Совершенно не представляю, как в современной России может повториться Сталин и сталинизм. Если повторится, мы перестанем существовать как государство и нация, способные развиваться в современном мире.